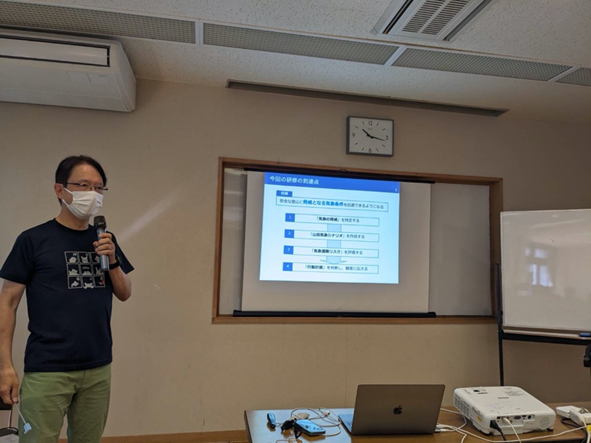

研修の概要

- 研修の目的:

山中で発生しうるトラブル、事故、傷病に対し、遅滞なく現地対応できるように研修、訓練を行うことを目的とする。 - 開催日時:2024年4月20日(土)9:00 〜18:00

- 場所:長野県小諸市 安藤百福記念アウトドアアクティビティセンター

- 参加人数:16名

研修内容

山中で起こり得るトラブル、滑落、低体温症、顧客の怪我のうち比較的遭遇しやすい傷病への対応と習熟訓練

低体温症の現場でできる応急手当の方法

山での大量遭難事故は、偶発性低体温症が関わっていると言っても過言ではありません。そして現場にいる人間全部が同じ状況下にあるので、ガイド自身も被災を免れないものです。

したがって、低体温症のリスクを感じたら速やかに防風、断熱、加温、エネルギー補給のすべての処置を速やかに講じる必要が有ります。

低体温症は初期の軽度のものでも、思考力を低下させるので、半ばルーチンの様に処置を半自動化して行えるようにする必要が有り、その訓練を行いました。

(この日朝いちばんは、外より暖房が入っていなかったコンクリート建築の室内の方が寒かったので、全員半袖のTシャツになり、サーキュレーターで風を送りながら実習を行いました。)

軽いからみんな持ってるサバイバルシートの使用法研究

お客様のザックにもきっと入っている定番のアイテム「サバイバルシート」。非常時にただ被れば良いと思っていませんか?

実験的に昔、毛布数枚分の温かさという触れ込みのサバイバルシートで山中ビバークを試みた経験があります。結果サバイバルシート1枚掛けるだけでは寒くて眠ることができませんでした。逆に考えると下着のすぐ上にサバイバルシートを巻き、その上から保温着、雨具などを着た方が温かく過ごすことができます。そのうまいやり方とはどういったものがあるのかを研究し合いました。(極寒地では皮膚に近いところに防水層を配し、衣服のダウンなどの断熱層を水分からシャットアウトして濡れを防ぎ、保温効果を落とさなくするというVBL理論というものもあります。)

靴底剥がれへの対応

登山靴のソールはウレタン系の接着剤で張り付けている物がほとんど。ウレタン系の接着剤は柔軟性があり、強力な接着力がありますが、一つ困った欠点があります。それは加水分解です。長いこと使っていたテントなどの山道具の防水コーティングがいつの間にかベタベタになったり、長く使っていたスキーブーツがいきなり壊れるなど、ウレタン系樹脂は空気中の水分と反応して劣化します。これが山行中に登山靴のソールが剥がれる原因です。空気中の湿気が原因なので、残念ながら大切に保管してきた靴でも古くなったら起きることがあります。ガイド山行中、こうしたお客様に遭遇する機会がたまにあり、なるべく素早く確実に応急処置するための対処法を披露し合いました。

滑落した登山者への対応

起きてはならない事故ですが、毎年滑落事故はニュースになります。そういう事故に遭遇した時にガイドとしてどういう風に対応するのか、要救助者へのロープを使ったアプローチ、それ以上要救助者が2次遭難をしないための対処、現場でできる救助法の研修を行いました。これらは救急法の研修と同じく、定期的に行わないといざという時に体が動きません。

滑り易い斜面(雪の斜面等)で多人数のお客様に安全に通過して頂くための固定ロープの使用法

ザックを使った搬送法の復習

足首捻挫の様々な固定法の研修

最低1年に一回以上、危急時に備えた動きや対処法を研修することで、事故そのものの防止や対処で身体が動くようになります。